「やっと着いたね、海」

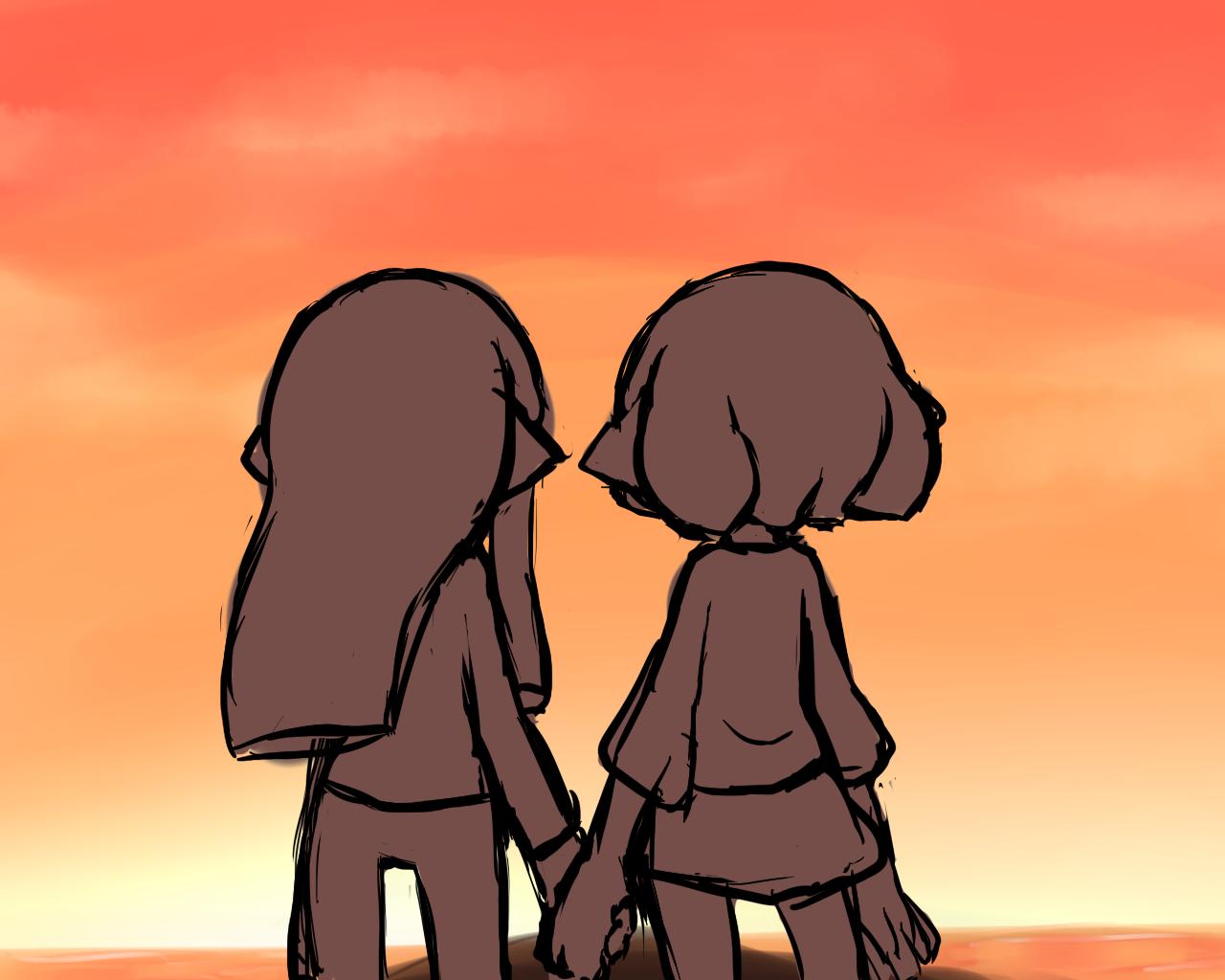

橙色の海から飛び込んでくる太陽の光を受けて、コハクが眩しそうに目を細めている。隣にいる私も同じ。目を細めている理由は、陽光のせいだけじゃないけれど。

此処にコハクと共にいる、それだけで嬉しくなる。目を細めるには十分すぎる理由だと思う。

「ここまで長かったね」

「長かったよ。めっちゃ長かった」

「電車に乗って、バスにも乗って」

「地下鉄も乗ったね」

「乗った乗った」

「ほとんどずーっと何かに乗ってた気がする」

「サンゴと一緒にいろんなものが見られて楽しかったけどね」

「うちもそう思う」

「おいしいものもたくさん食べたし」

「昨日オコゼ港で食べたお刺身おいしかったなぁ。また食べたかったよ」

「ずーっと言ってるよね、それ」

「うちお寿司好きだもん」

旅行をしている。卒業旅行。親友――親友って言えばいいのかな、とりあえず親友でいいか、親友のコハクと二人で地元を出て、遠く離れた海沿いの街までやってきた。どういう経路でここに辿り着いたのかは覚えてない。

それはもう、あんまり大事なことじゃないから。

「楽しいね」

「うん、楽しい」

「何が楽しいのかわかんないけど」

「潮風が気持ちいいから?」

「かも知れないね」

「風浴びて楽しいって感じはしないけどねー」

「てきとーだなぁ」

「お互い様じゃん」

今が楽しければそれでいいって、ずっと思ってる。ずっと思ってた。今も思ってる。楽しいことが何より大事。気持ちいいことが一番大切。

だけど――これから先のこともまったく考えないわけじゃない、もうすぐ学校も卒業するとか、別の場所で暮らすようになるとか、そういう歳になったから。だからこうやってコハクと二人で、海へ卒業旅行しに来たってわけ。

海岸沿いを歩いてる。目的なんてない、目的地はあるかもしれない。こうやってコハクとペースを合わせて歩いてるだけで楽しいのは間違いない。ペースを合わせて、って言うか、勝手に合うっていうか。合わせようって意識してるわけじゃない、合わせたくない訳じゃないけど、意識しなくても合う。まあ、そんなところだ。

「サンゴはおカネある?」

「まだ結構ある」

「自分も。あってもなーって感じだけど」

「あってもなーって感じだよね」

「なんで真似するの」

「面白かったからつい出来心で」

「出来心か」

「出来心だね」

交わす会話はいちいちくだらないし、つまらない。中身なんてどこにも無い。だけど飽きないし、だらだら続けてしまう。いつまでも続けられるなら、いつまでも続けていたいと思う。そういうわけには、いかないのだけれど。

ざざーん、ざざん。波の音は止まない。止む気配を見せない。私たちは今海に来ているんだって思う。海の側にいるんだって思う。コハクもきっとそう思ってる。思ってなかったとしても構わない。隣にいてくれるなら、何を考えてたって構わない。

内心はいつだって自由なんだ、コハクも、私も。

「ここどこだったっけ」

「スマホ見れば分かるけど見る?」

「んー、今すぐ知りたいってほどじゃない」

「どこだっていいしね」

「言えてる」

「ほんとなら、もっと遠くに行くはずだったんだし」

「だねー。だよねー」

思えば結構遠くまで来た。私の家があるところからこの場所までは、だいたい六時間くらいはかかる。今日の今日まで一度も来たことなんてない場所だ。遠く離れた縁のない場所にコハクと二人でいる。この感覚がどこかくすぐったくて、クセになりそうだった。クセになるくらい、こういうことを繰り返せればよかったと思う。

砂浜を歩き続けてどれくらい経っただろう。空は相変わらず眩しいくらいの橙色で、太陽も沈みそうで沈まない。案外そんなに時間は経ってないのかも知れないし、もしかしたら夕暮れ時で時間が止まっちゃったのかも知れない。そうだったらいいのにな。永遠に終わることのないひと時をコハクと過ごせるなら、全然悪い選択肢じゃないって思うから。

「時間ってすごいな」

「何が?」

「ずーっと前に進み続けてて止まらないから」

「そういう発想どっから出てくるの」

「わかんない。なんとなく。出来心で」

「またきた、またサンゴの出来心きたよ」

「うち出来心のカタマリだから」

「そのうち万引きとかしそう」

「すれば良かったかなぁ」

「おカネ持ってるのにする意味なくない?」

「スリル的な」

「バイト中に隠れてお菓子食べる的な?」

「それな」

歩いた先に切り立った崖が見える。特に示し合せることもせずに、私もコハクもカバンを開けて中からスシコラを取り出す。普段使っているものを持ってきた。買ってからもう二年くらい経つから、どっちも割と年季が入ってる。ステッカーもちょっと剥がれてる。インクが入ってるのを確かめてから、二人して崖を塗っていく。

サッと塗ってサッと上がる。タチウオとかマンタマリアとか、どこでもやってる動き。だからここでも戸惑わない、躊躇わない、手間取らない。あっという間に登りきって、崖の上から海を見下ろす形になった。距離を取って見てみると、海から受ける印象がまた違う。

「青い海だねー。緑じゃなくて」

「緑のはね、飽きるくらい見てるけどね。青は違うし」

「実物、初めて見たかも」

「去年遠足でバス乗った時近く通らなかったっけ」

「うち寝てた」

「あー」

「コハクは?」

「自分も寝てたかも。退屈だったし」

「席離れてたからね」

「お菓子食べることくらいしかやることなかった」

「あと寝るか」

「だね」

風が強く吹いている。私とコハクの触腕を揺らして、どこか遠くへ吹き抜けていく。どこへ行くのかは知らない、気にかけることも無い。風が私たちの在り方を気にかけることが無いのと同じように、私たちもまた風の行方を追うことなんてない。

「卒業旅行って感じだー」

「高校卒業でもあるし」

「そういう意味の卒業でもあるね」

「まあねー」

「仕事なんて行きたくねー。しかもめちゃくちゃ遠いとこだし」

「いきたくないよー」

新しい場所、新しい仕事。そこにコハクの姿はなくて、私とコハクはずっと離れた場所で暮らすことになる。元の場所へ戻ることは、たぶん叶わない。割と真剣に同じ場所で暮らせないかなって思ったし、そのためにできることはしたつもりだったけど、結局無理だった。どうしようもなかった。

高所から見下ろす海は、近くを歩いている時とはまた違う印象を受ける。気が遠くなるほど広くて、計り知れないくらい大きい。下を見ていると感覚を失って、そのまま海へ吸い込まれてしまいそうだ。この感覚は空を見ているときのそれに近い。上を見ているか、下を見ているか、その違いは確かに存在するけれど、実際のところ違いなんてものじゃないように思う。本質的な部分は、同じだと思う。

空に還ることも、海へ還ることも。

「あ」

「どしたの急に」

「センセーが言ってたこと思い出した」

「何?」

「あのさ、中学の頃にセンセーから聞いたんだけど」

「うん」

「自分らみたいなイカって、昔は海に住んでたんだって」

「その話うちも聞いた。は? 海? って感じだったけど」

「ずっと昔はさ、水の中で息してたんだって。信じらんないね」

「信じらんない」

「水に入ったら死ぬもんね、自分ら」

「近くにぐるぐる回ってるやつないと死ぬし」

昔、私たちのずっとずっと祖先は、海で生きていた。今の私たちは海では生きられない。かつて住んでいた場所にはもう戻れなくて、新しい場所で生きるしかない。それが今の私たちだ。

そう、それが今の私たち。

「やっぱ上まで来ると足すくむね」

「自分も。思ってたより高いなーって」

「けど、やめる気にはならないかな」

「うん。それとはちょっと違う」

「違うよね」

「違う違う」

変わることを強いられている。自分が別の色に染められてしまう。そんなの嫌だ、嫌なものは嫌なんだ。

だから私たちは、変わるのをやめることにした。

「荷物は?」

「置いてく。重いし」

「向こうにもスマホあるといいなー」

「うちフラペチーノもほしい」

「じゃあマカロンも」

「マカロンはなさそう」

「なんで?」

「なんとなく、出来心で」

「また出来心だ」

「最後まで出来心みたいな人生だったなー」

「いいんじゃない? そういうのも」

「いっか、別に」

人生を卒業して、あるべきところへ還ることにした。

コハクと手を繋ぐ。こうしてると昔を思い出す。外でわーわー言って遊んで、コハクの手を引っ張って、時々コハクが私を引っ張って。今みたいに陽が落ちるとやっぱり手を繋いで同じ団地に帰ってった。今も住んでる、ホントはもうすぐ出ていくはずだったあの団地に。

「準備できた?」

「できた。サンゴは?」

「いつでもおっけ」

「それじゃ、せーのっ、で」

「なんか懐かしいな、せーのっ、って」

「小学生っぽい」

「ぽいね」

二人で見たオレンジの海は、とても綺麗で。昔見た夕日と、何も変わるところなんてなくて。

「サンゴ」

「コハク」

目と目を合わせて、頷いて。

『せーのっ』

私たちは――オレンジの海へ、還っていった。

※この物語はフィクションです。実在の人物・団体名・事件とは、一切関係ありません。

※でも、あなたがこの物語を読んで心に感じたもの、残ったものがあれば、それは紛れも無い、ノンフィクションなものです。